Le Pleurote de l’olivier est sans conteste l’un des champignons les plus fascinants et dangereux qui soient. On vous explique pourquoi (et comment l’éviter à tout prix).

Pleurote de l'olivier : un champignon fascinant et lumineux

Disons-le franchement, si la taxonomie était une fête foraine, Omphalotus olearius aurait un ticket pour toutes les attractions sans jamais trouver la sortie. Le Pleurote de l'olivier, alias le "champignon qui brille dans le noir" (non, ce n'est pas une blague), appartient à la noble famille des Omphalotacées. Bref, même les scientifiques ont du mal à le caser, alors imaginez-nous, simples mortels à paniquer devant un pied orange !

Les autres noms qui lui collent à la peau : Omphalotus olearius et Cie

Entre nous, il suffit de regarder la liste de ses alias pour comprendre que le monde mycologique navigue parfois à vue :

- Agaricus olearius

- Clitocybe olearia

- Pleurotus olearius

- Flammula phosphorea

- Bolet d'aulivié

- Oreille de l'olivier

- Champignon phosphorescent (ça brille ou pas ? Oui, mais pas au point d'éclairer votre salon)

On sent bien que chaque génération a tenté de le cerner, avant d’abandonner en route.

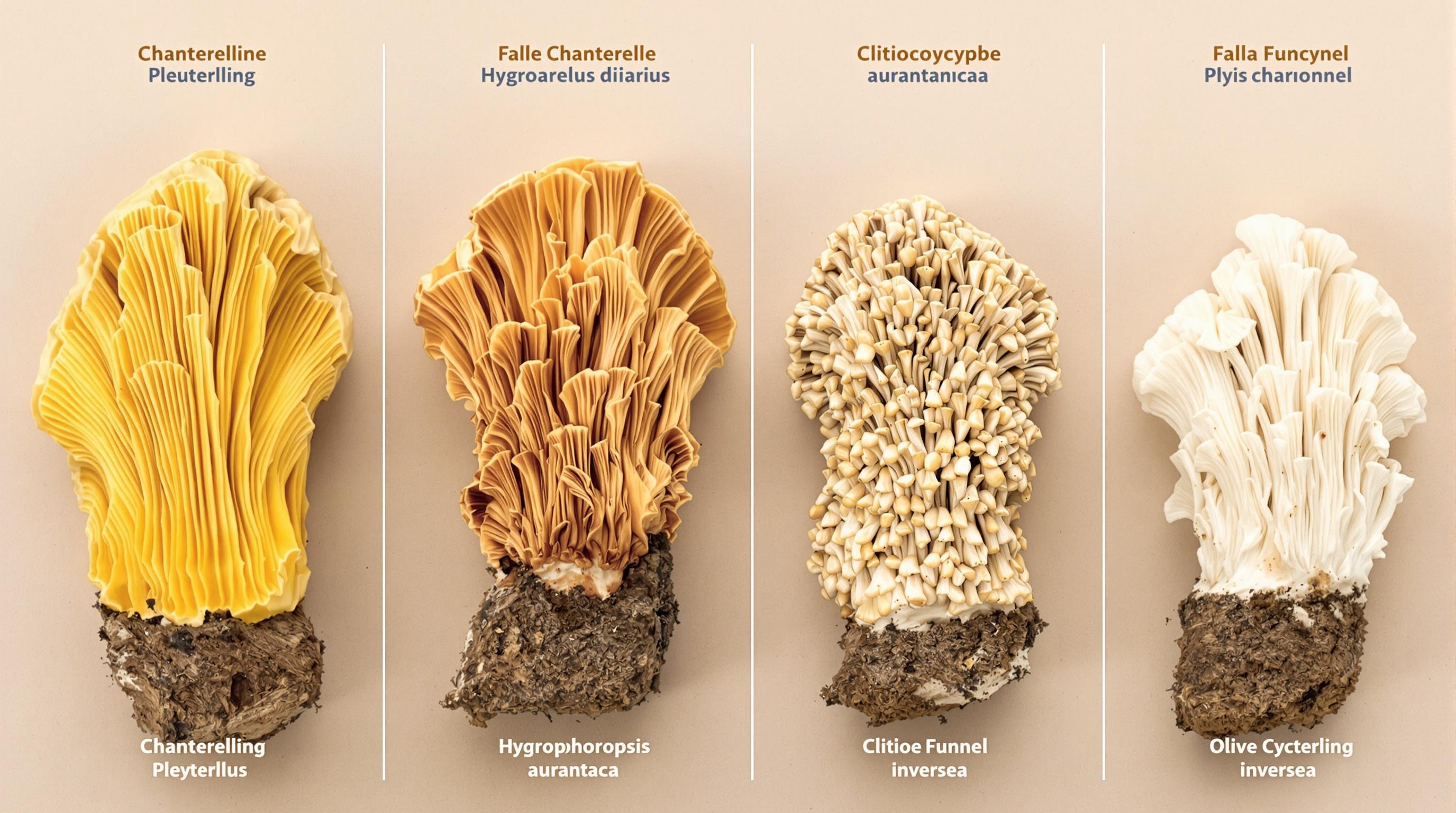

Ses airs de famille : pourquoi on le confond (souvent à tort)

Ici, c’est festival des sosies. Le Pleurote de l’olivier s’offre régulièrement une imposture avec la Girolle (Cantharellus cibarius), championne des poêlées automnales. Sauf qu’il y a un détail fatal : la vraie girolle ne brille pas dans le noir. Si ça ressemble à une girolle mais que ça brille dans le noir, fuis !

« La nature est une artiste qui aime les blagues douteuses », disons-le franchement.

Un physique trompeur : le portrait-robot du Pleurote de l'olivier

Le chapeau : orange vif, un peu bosselé, taille variable

Disons-le franchement, le chapeau du Pleurote de l'olivier ressemble à un couvre-chef qui aurait abusé des siestes sous le soleil méditerranéen. Orange vif à jaune roux, il affiche souvent des bosses et des dépressions façon entonnoir déprimé (et pas qu'un peu !). Sa taille ? Entre 5 et 14 cm de diamètre, selon qu'il ait eu une bonne saison ou non. La marge du chapeau est parfois enroulée, sinueuse, comme si le champignon hésitait à finir sa croissance tranquille ou exploser en festival visuel.

Bref, un chapeau qui a pris le soleil de Sète et qui a un peu trop mangé, à la fois charnu et rayé, jamais vraiment d'humeur égale. On dirait presque qu’il cherche à attirer... ou à repousser.

Les lames : décurrentes et, surtout, bioluminescentes

Les lames du Pleurote de l’olivier ne manquent pas de panache. Denses, serrées, elles descendent clairement sur le pied (on dit « décurrentes », histoire d’envoyer valser deux mots croisés d’un coup). Mais surtout – accroche-toi – ces lames brillent dans le noir ! Oui oui, une lumière verte fantomatique s’en échappe la nuit venue. De quoi impressionner les novices… ou leur filer la frousse ! Ce phénomène de bioluminescence reste discret mais bien réel : il s'agit d'une réaction chimique dans ses tissus qui ferait passer n’importe quel bâton lumineux pour has been.

Entre nous, quand ça clignote sans prise électrique ni pile AAA… c’est rarement bon signe côté toxicité.

Le pied : souvent excentré, ferme et fibrilleux

Le pied du Pleurote de l'olivier n’a rien demandé à personne mais il se retrouve souvent excentré par rapport au chapeau. Assez robuste, il peut mesurer jusqu’à 15 cm de long pour 1 à 2 cm d’épaisseur ; fibreux, strié (presque nervuré), il tire sur l’orange pâle ou blanc crème avec parfois des taches brunes.

Il s’amincit vers la base et reste toujours ferme – on sent qu’il veut tenir debout même par vent d’automne !

Bref, on fait comme on peut avec ce look tordu qui trahit son identité auprès des vrais observateurs.

La chair et l'odeur : discrètes mais révélatrices d'un danger

La chair est assez mince (sauf au centre où elle s’épaissit) et affiche une couleur jaune safran clair ou orangée. Niveau texture : ferme mais pas coriace. L’odeur ? Là c’est la grande blague : certains trouvent une vague note farineuse, d’autres rien du tout… Parfois oléagineuse si on force un peu.

Il est discret dans ses effluves mais pas dans sa toxicité — un vrai fourbe ! Rien dans sa chair ni son parfum ne crie "danger", c’est là toute sa perfidie. Entre nous : le Pleurote de l’olivier adore jouer au faux-ami gastronomique.

Où va le Pleurote de l'olivier ? Son habitat et sa période de prédilection

Disons-le franchement : le Pleurote de l'olivier, c'est pas le pote qui traîne dans les pelouses ou les coins à barbecue. Non, c’est un pur lignicole, autrement dit un spécialiste du bois mort. Sa passion dans la vie ? Coloniser sans vergogne les troncs et souches tombés au champ d’honneur — rien à voir avec la Girolle qui préfère batifoler dans l’herbe. Si vous croisez Omphalotus olearius au pied d’un olivier centenaire ou en mode squat sur une vieille souche de chêne, ce n’est pas un hasard : il a horreur du gazon anglais.

Ses arbres de prédilection : oliviers, chênes, châtaigniers et autres feuillus

Entre nous, si on lui colle le nom « de l’olivier », c’est pas juste pour la poésie. C’est bien sur l’olivier qu’il aime s’installer, mais aussi sur toute la bande des feuillus méditerranéens : chêne vert, chêne-liège, châtaignier, parfois frêne ou hêtre. Jamais pressé d’aller voir ailleurs si le bois est plus vert. Bref, on fait comme on peut côté surnoms, mais celui-ci ne ment pas trop pour une fois.

Sa répartition géographique : voyageur du Midi (et plus si affinités)

Côté localisation : il snobe les plaines humides du Nord pour mieux régner sur le Midi de la France, la côte méditerranéenne et l’arrière-pays sec où les oliviers crèvent sous le mistral. Mais attention — ce rigolo aime voyager : on le trouve aussi en Corse, au sud de la Suisse, voire jusqu’en Serbie. Un vrai globe-trotteur à lamelles brillantes !

Quand le trouver ? De l'été à l'automne...voire plus tard sous bonne étoile

La période ? Il joue les stars entre fin juillet et octobre, parfois jusqu’en hiver quand Dame Nature se montre clémente (merci dérèglement climatique). Ce n’est pas qu’il soit pressé de sortir du bois, mais il sait choisir son moment pour faire son effet phosphorescent.

Retenez simplement : si vous tombez sur un champignon orange pétard qui squatte un vieux tronc entre août et décembre… méfiance absolue, c’est sûrement lui.

Le Pleurote de l'olivier : un sosie dangereux qui ne fait pas dans la dentelle

Le danger n°1 : la confusion avec la Girolle

Disons-le franchement, c’est le cauchemar absolu du cueilleur amateur. Pleurote de l’olivier et Girolle, c’est un peu comme confondre une Ferrari et une Twingo parce qu’elles sont oranges – sauf qu’ici, la sanction c’est pas juste le ridicule. La Girolle (Cantharellus cibarius) se pavane fièrement au sol, dans les sous-bois clairs, en mode solitaire ou petit groupe. Son chapeau jaune d’or est plus doux, et surtout… elle a des plis, pas des vraies lames !

Omphalotus olearius, lui, pousse en touffes compactes sur le bois mort (oliviers, châtaigniers…), exhibe des lames décurrentes, fines et serrées, couleur orange pétard façon cône de chantier. Et LA différence ultime : il brille dans le noir. Si ton assiette clignote à minuit, c’est mal barré.

Checklist pour éviter la catastrophe :

- Pousse sur bois mort ? → Pleurote de l’olivier

- Lames bien visibles ? → Pleurote aussi !

- Plis ramifiés comme des rides ? → Là tu tiens peut-être une Girolle

- Couleur orange ultra flashy ? Méfiance !

- Bioluminescence ? Lâche tout.

Pour résumer : si tu as un doute entre ces deux-là, remets ta poêle au placard et passe ton tour.

Les autres sosies à connaître : Hygrophoropsis aurantiaca & Clitocybe inversé

Là où la nature devient franchement sadique : elle a pondu d’autres faux amis tout aussi traîtres. L’Hygrophoropsis aurantiaca (la fameuse « fausse girolle ») se permet une imitation grossière : moins vif que le Pleurote, plus pâle parfois grisâtre mais lui aussi sur du bois ou du sol acide. Son chapeau est souvent velouté et ses lames molles sont fourchues. Pas de bioluminescence ici — mais combien lèveront les yeux dans le noir avant de grignoter ?

Quant au Clitocybe inversé (Clitocybe inversa), là on bascule dans la nuance subtile. Chapeau jaune ocre à brunâtre, lames décurrentes mais jamais lumineuses ; il squatte souvent les feuilles mortes plutôt que le vrai bois massif. Encore raté pour les salades forestières…

Entre nous : dès qu’un champignon orange vif joue la star près d’une vieille souche ou sur un tronc… sortez vos lunettes de mycologue ou laissez-le filer !

Les symptômes d’intoxication : nausées, vomissements & autres réjouissances digestives

Découvrir que vous avez dégusté un Pleurote de l’olivier — c’est partir pour un festival gastrique dont personne ne veut être bénévole. Symptômes généralement rapides (30 min à 3h) :

- Nausées persistantes (style croisière low cost)

- Vomissements répétitifs

- Diarrhées express (adieu dignité)

- Crampes abdominales féroces

- Parfois maux de tête & vertiges bonus !

La vraie anecdote cinglante ? Une intoxication massive peut vous envoyer direct sur un lit d’hôpital pour perfusions sans passer par la case goûter… On a vu plus festif.

Que faire en cas d’ingestion ? La prudence version panique organisée

Disons-le franchement : attendre « voir si ça passe » est pure folie ! Si vous pensez avoir croqué dans un Pleurote de l’olivier ou son cousin pas net :

1. Appelez illico le centre antipoison ou le SAMU (15). Même si c’est samedi soir ou jour férié.

2. Gardez un échantillon du champignon suspect, pour aider les pros à identifier votre erreur gastronomique — mais n’en allez pas cueillir davantage pour comparer hein !!

3. N’essayez PAS de vomir sans consigne médicale spécifique.

4. Restez sous surveillance et préparez-vous à détailler ce que vous avez mangé/ramassé.

5. Entre nous : vaut mieux passer pour parano que finir dans la rubrique faits divers.

Le côté obscur du Pleurote de l'olivier : bioluminescence et autres curiosités

Si ce champignon brille, ce n’est pas pour faire joli sur Instagram. La bioluminescence du Pleurote de l’olivier tient d’un véritable tour de passe-passe biochimique : dans ses cellules, une molécule nommée luciférine s’acoquine avec une enzyme, la luciférase (non, ce n’est pas le nom d’un magicien raté), et paf ! Ça produit de la lumière froide – une faible clarté verte à peine croyable. Bref, la nature a inventé son propre bâton lumineux... sauf que l’intention est tout sauf festive : ce manège vise à attirer insectes et bestioles nocturnes, qui servent ensuite de taxis à spores. On nage en pleine stratégie évolutive tordue.

Jean-Henri Fabre lui-même aurait jubilé devant ce spectacle. Observer un champignon qui éclaire la nuit comme un réverbère minuscule, voilà qui ferait taire les blasés du vivant !

Mais attention, notre lueur méditerranéenne n’est pas la seule à faire le show sous les feuilles mortes. D’autres espèces se disputent la palme du glow : Panellus stipticus en Amérique du Nord, le mystérieux Mycena chlorophos du Japon ou encore son cousin japonais, Omphalotus japonicus, brillant tel un feu-follet forestier. Plus de 80 espèces sont capables d'émettre cette lumière surnaturelle – faut admettre que ça relativise le côté "unique" du Pleurote de l’olivier.

Côté anecdotes croustillantes : dans certains villages méditerranéens, des anciens prétendent avoir autrefois utilisé ces champignons lumineux pour baliser les sentiers par nuit noire, histoire de ne pas finir dans le puits du voisin. Entre nous, il paraît même que leur lumière aurait inspiré quelques histoires effrayantes pour éloigner les enfants turbulents des bois… Un champignon qui éclaire ET fait peur ? On frôle le paranormal rural.

Verdict : Le Pleurote de l'olivier, à admirer ou à éviter ?

Disons-le franchement : si vous cherchez une expérience culinaire sensationnelle, passez votre chemin. Le Pleurote de l’olivier est toxique. Point barre. Ce n’est pas une question de goût, ni de mode, ni même d’audace. Avaler ce champignon-phare, c’est s’offrir un aller simple pour le festival des nausées et autres réjouissances digestives. Sa beauté et sa lumière verte ne le rendent ni comestible, ni sympathique pour vos intestins – bien au contraire. Entre nous : regardez-le, prenez-lui un selfie phosphorescent si ça vous amuse, mais ne songez même pas à le cuisiner. Y a assez de victuailles sûres dans les bois.

🌟🌟 (2 étoiles) : Magnifique à regarder, mais à laisser dans la forêt !

L'importance de l’identification par un expert

On ne le répétera jamais assez (et tant pis si ça vexe les têtes brûlées) : faites TOUJOURS contrôler vos récoltes par un mycologue compétent ou rejoignez une asso mycologique locale. Sérieux, même les pros se plantent parfois — alors la moindre hésitation devrait suffire à vous faire poser votre panier. C'est comme demander un vrai diagnostic médical : on ne bricole pas avec la santé quand chaque bouchée peut virer au drame.

Conseils pour une cueillette réussie et (vraiment) sans galère

La règle d'or du mycologue amateur ? En cas de doute… on s’abstient ! La nature a plein d’humour (souvent noir), alors mieux vaut être frustré qu’intoxiqué. Cueillez seulement des champignons en parfait état, informez quelqu’un de votre sortie (personne n’a envie d’être cherché trois jours dans les ronces), et surtout : ne mangez rien qui ne soit identifié avec certitude absolue.

Admirez-les dans leur environnement naturel, prenez des photos si vous le souhaitez, mais ne prenez jamais de risques avec votre santé : la prudence est votre meilleure alliée en forêt.