En 2022, un couple de jeunes parents et leur bébé ont frôlé la mort après avoir mangé un champignon qu’ils pensaient comestible. Leur erreur ? L’avoir confondu avec l’un de ses sosies. Ce champignon, c’est l’amanite blanche. Et il est l’un des plus dangereux au monde. Ses toxines peuvent entraîner la défaillance des organes vitaux en moins de 10 jours. Le pire ? Il se cache sous les traits d’espèces comestibles, qui sont parmi les plus prisées des cueilleurs. Résultat : des centaines d’intoxications, et plusieurs décès chaque année. Mais il y a une bonne nouvelle : avec les bons conseils, tout le monde peut apprendre à l’identifier. Et c’est justement notre mission avec cet article ultra-complet. On vous explique comment éviter cette confusion fatale. Pour ne jamais prendre le moindre risque.

Amanite Blanche : Un danger caché sous nos pieds ☠️

Disons-le franchement : si vous croyez que tout ce qui est blanc, rond et mignon dans la forêt ne peut pas vous envoyer ad patres, c'est mal parti. L'amanite blanche n'est pas votre ami du pique-nique, c'est le boss final des champignons toxiques. Entre nous, rien qu'à prononcer "phalloïde" ou "virosa", on devrait sentir le vent du boulet. Pourquoi ? Parce qu'une bouchée suffit à vivre l'épopée... finale.

Résumé clé : Sous une apparence inoffensive, l'amanite blanche dissimule un poison redoutable. Elle est responsable de la majorité des intoxications graves, voire fatales, en Europe.

Pourquoi l'amanite blanche fait-elle autant parler d'elle ?

Chaque année, ce champignon cause de nombreux dégâts. On pourrait croire à un champignon inoffensif, mais il s'agit en réalité d'une véritable menace pour la santé. Les mythes persistent : « blanc = pur », « ça pousse près des arbres = naturel = sain ». Ces idées fausses font de l’amanite blanche une bombe à retardement dans nos paniers.

Le point sur la nomenclature : Amanite phalloïde 'alba' et autres sosies blancs

Ne confondez pas tout ! Quand on parle d’amanite blanche, on vise deux tueuses majeures : l’Amanita virosa (l’ange de la mort) et la forme alba de l’Amanita phalloides (la version white-washing du poison). Elles se ressemblent assez pour tromper même un collectionneur de guides mycologiques... Bref, une mauvaise pioche.

Identifier l'Amanite Blanche : Les détails qui sauvent la vie

On entend souvent dire que seuls les experts peuvent différencier les champignons mortels des comestibles. Faux !

Aujourd'hui, même un amateur équipé d'une application comme Champignouf peut éviter les erreurs fatales. Oui oui ! Avec les bons outils — clé d'identification détaillée, photos comparatives — n'importe quel tordu du dimanche peut progresser et repérer les signes vitaux : volve bien visible façon sac plastique autour du pied, anneau blanc net (pas toujours présent chez les cousins comestibles), et surtout ces foutues lames blanches serrées. C’est pas sorcier si on y met le nez sérieusement.

Mais attention hein ! Les détails sont cruciaux : une couleur générale trompeuse, avec parfois des nuances crème ou ivoire selon les conditions météorologiques ou l'âge du champignon. Un seul oubli et c’est jackpot aux urgences...

L’illusion parfaite : quand le danger n’a pas de signal sonore

Le danger n'est pas toujours évident à repérer, car l'amanite blanche est particulièrement sournoise. L’amanite blanche imite ses cousines comestibles comme personne : un vrai Usurpator forestier.

La forme blanche de l’amanite phalloïde est redoutable car elle reprend exactement les codes visuels rassurants (chapeau bien rond et lumineux), mais dans ses veines coule le venin pur. Pour illustrer ça : souvenez-vous du chocolat blanc – ça a beau ressembler à une gourmandise innocente, parfois dedans y’a… du wasabi !

En 2022, dans l’Ariège, une famille entière a confondu des amanites blanches avec des agarics, ce qui les a conduits en soins intensifs. Comme quoi, même entouré de scouts équipés et pleins de bonne volonté… La nature ne fait pas de cadeaux.

À retenir : Si tu as un doute même léger sur ton butin forestier – laisse tomber. Mieux vaut passer pour parano que finir au service toxico.

Le point sur la nomenclature : Amanite phalloïde 'alba' et autres sosies blancs

L’appellation "amanite blanche" peut prêter à confusion. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une espèce à part. Raté ! C’est souvent une forme décolorée (var. alba) de l’Amanita phalloides – le fameux "death cap" pour les intimes, archi-connu pour être LA star des intoxications mortelles.

La "blancheur" de l'amanite phalloïde var. alba n'est qu'une variation pigmentaire, sans impact sur sa toxicité. Même ADN, même poison ; seul le look change. La forme blanche, appelée scientifiquement Amanita phalloides var. alba, a exactement les mêmes toxines que la version verdâtre ou olive. Pour finir de brouiller les pistes : la couleur varie selon l’âge du champignon, la lumière, l’humidité… Bref, tu peux croiser toute une palette de blancs, d’ivoires et même des reflets grisâtres chez la phalloïde.

Attention : La couleur n'est pas un critère fiable. L’Amanite phalloïde, championne de la toxicité en Europe, peut être blanche immaculée ou verdâtre. Ce n’est pas pour rien qu’elle a fauché dans l’histoire autant de gourmands mal informés.

D’autres candidats à la confusion : histoire d’un casse-tête botanique

S’il y a bien un truc que les experts du XIXe siècle ont adoré faire, c’est se tirer dans les pattes avec les champignons blancs fatals. Les noms défilent : Amanita virosa (ange destructeur), Amanita verna… Mais aussi des variantes bidouillées par Costantin & L.M. Dufour (Amanita phalloides var. alba), J.E. Lange (Amanita phalloides f. citrina), ou Maire (Amanita phalloides var. euphalloides).

Au fil des siècles, on est passé de classements farfelus à des descriptions ultra-précises grâce aux pionniers comme Sébastien Vaillant ou Elias Magnus Fries (le gars qui a inventé la base des noms modernes), Link, Persoon et Max Britzelmayr qui ont chacun mis leur grain de sel dans l’histoire mouvementée du genre Amanita... Ce beau monde s’est cassé la tête sur les différences : couleur du chapeau ? Volve ? Anneau ? Rien de gravé dans le marbre !

Aujourd’hui encore, certains guides hésitent sur ce qui relève d’une espèce ou d’une simple "forme" pigmentaire… Donc prudence absolue : ce n'est pas parce qu'un champignon est classé différemment que son risque change.

Identifier l'Amanite Blanche : Les détails qui sauvent la vie

La volve : le signe distinctif incontournable (et cette forme de sac !)

Si vous ne vérifiez pas la base du pied, vous risquez de passer à côté d'un détail crucial. La volve, c’est ce genre de « sac » blanc qui englobe le pied du champignon, façon œuf partiellement déballé.

Cette enveloppe reste collée à la base même quand le reste du champignon grandit. Chez l’amanite blanche (y compris phalloïde var. alba et virosa), elle est blanche ou verdâtre à l’intérieur, souvent membraneuse, parfois épaisse, mais toujours bien visible si on sort le champi entier de terre. Si t’as juste une collerette fragile ou rien du tout, tu peux déjà douter sérieusement que ce soit une Amanita.

À retenir : Pas de volve = pas d’Amanita. Volve présente = DANGER potentiel !

Le pied : strie, anneau et la fameuse volve à la base

Le pied de l’amanite blanche est généralement blanc, élancé, parfois avec des nuances légèrement grisâtres selon les spécimens. Il porte un anneau (ou voile partiel) : une sorte de jupe ou collerette qui pend sous le chapeau – plus ou moins persistante selon l’âge ou les intempéries. La texture du pied peut révéler de fines stries sous l’anneau (ça fait chic), surtout sur les sujets matures. Mais entre nous : le vrai truc qui tue pour reconnaître le piège, c’est toujours cette fameuse volve à la base.

Le chapeau : couleur blanche, mais pas que...

Le chapeau n’est jamais totalement uniforme ! Certes, il est bien blanc chez Amanita virosa et souvent chez phalloïde var. alba, mais il peut tirer vers le crème ivoire voire rosé pâle en vieillissant ou après une pluie (merci les pigments hydrosolubles…). Sa forme évolue aussi : d’abord convexe (en dôme façon œuf Kinder frais), puis s’étale légèrement à maturité – surface glabre en général (pas d’écailles pour faire joli). Parfois un peu translucide par forte humidité (là encore : piège à débutant).

Les lames : blanches, libres et serrées

Les lames, c’est le dessous du chapeau… et tu devrais systématiquement y jeter un œil.

Elles sont blanches, fines et bien serrées, toujours libres (= elles ne touchent pas le pied directement mais s’arrêtent juste avant). Autre astuce de pro : elles restent blanches jusqu’à leur fin tragique – jamais roses ni brunes comme chez certains agarics comestibles. La sporée ? Blanche elle aussi – détail crucial quand on veut jouer au mycologue du dimanche sérieux.

Le sporophore entier : ne jamais le négliger !

Tu crois pouvoir te fier juste à un bout de chapeau ramassé sur le sentier ? Mauvaise pioche ! L’identification sûre passe obligatoirement par l’observation complète : pied (avec anneau ET volve), chapeau, lames… et même parfois la coupe verticale du champignon pour voir comment tout ça s’agence dedans.

Faut aussi regarder où il pousse : clairières boisées feuillues surtout (chênes, hêtres), jamais dans les prés paumés du centre-ville. Bref, on fait comme on peut… mais on regarde TOUT.

Les sosies blancs : Confusion fatale avec les comestibles ?

Disons-le franchement : dans le game du ramassage, c’est pas la meilleure époque pour faire confiance à ta mémoire ou à la couleur vaguement blanche d’un chapeau. L’amanite blanche adore se grimer en cousine inoffensive, mais ses sosies n’ont pas tous la même carte de visite…

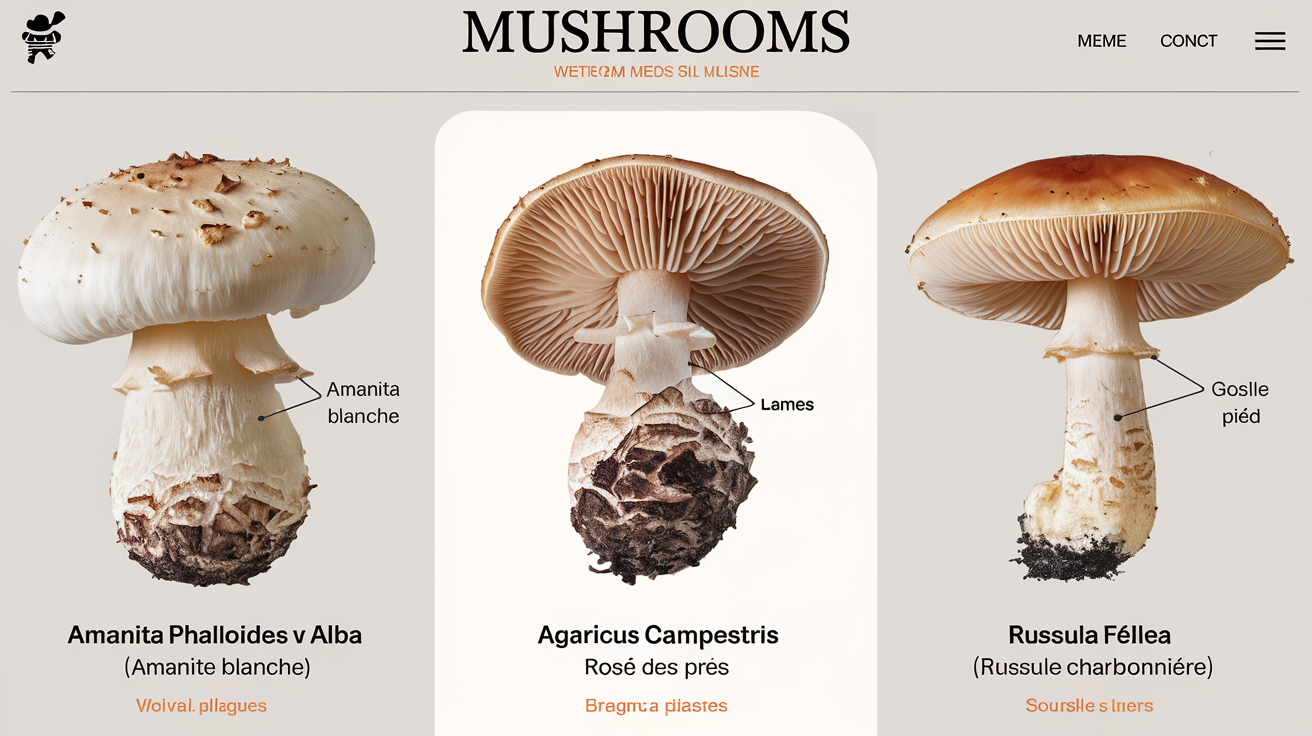

L'amanite blanche des prés (Agaricus campestris) : une différence de taille

Entre nous, le vrai piège ne vient pas d’un champignon fluo. Non, lui il joue la carte du faux ami : Agaricus campestris, alias le rosé des prés, est souvent confondu avec l’amanite blanche. On pense déguster un classique – et paf, c’est la roulette russe. Pourtant, y’a deux ou trois trucs qui sauvent :

- Pas de volve chez l’Agaricus campestris ! Alors que l’amanite a ce sac à la base du pied, toujours là comme un avertissement.

- L’anneau du rosé des prés est plus marqué, parfois épais; chez l’amanite il est plus discret voire absent si abîmé.

- Le détail létal ? Les lames. D’abord roses chez Agaricus campestris (d’où son nom), elles virent au brun puis noir avec l’âge. Chez l’amanite blanche ? Toujours blanches, jusqu’à la dernière spore.

Petite anecdote - vrai de vrai : en 2021 près d’Albi, une cuisinière pourtant chevronnée s’est fiée à la couleur générale… Elle a confondu les deux, passées à la poêle. Résultat : service réanimation pour toute la famille.

La russule charbonnière (Russula fellea) : un goût amer pour vous alerter

Parfois on tombe sur une russule charbonnière (Russula fellea) en pensant avoir déniché une perle rare. Grosse erreur ! Sauf que là – surprise – la nature a laissé un indice que même Michel Cymes ne renierait pas : le goût amer. Quand tu mâchouilles un petit bout cru (oui, sans avaler), t’as l’impression d’avoir croqué dans une boîte d’aspirine éventée mélangée à du caoutchouc… Direct tu recraches ! Preuve indiscutable d’incomestibilité. Entre nous : aucune amanite mortelle n’a ce goût affreux – c’est déjà ça.

Le rosé des prés (Agaricus campestris) : le petit frère souvent confondu

Rebelote pour le rosé des prés : même profil blanc par temps humide, odeur douce agréable (parfois amande). MAIS encore et toujours –

- Pas de volve, jamais.

- Lames roses devenant brunes/noires : imparable si tu observes bien.

Une amanite blanche sent rarement quelque chose – encore moins bon comme le rosé des prés. Donc si ton champi embaume légèrement l’amande… Bravo Sherlock ! Mais vérifie tout de même chaque détail avant de jouer ta vie sur une omelette.

Autres confusions possibles : quand le doute s'installe, abstiens-toi !

Franchement ? Si t’es pas sûr à 100 %, laisse tomber. Même les guides papier peuvent te paumer si tu compares vite fait entre deux pages grasses. Les intoxications sérieuses surviennent justement après un excès de confiance (« ça ressemble tellement... »). Aucun champignon ne mérite ta santé !

La clé contre les sosies mortels ? Devenir paranoïaque bienveillant avec ton assiette forestière.

Le Danger Absolu : Les Amatoxines, ces poisons qui attaquent votre corps

Comment fonctionnent les amatoxines : un tueur silencieux

Disons-le franchement, les amatoxines ne font pas dans la demi-mesure. Ce sont des toxines ultra-puissantes planquées dans l’amanite blanche (et consœurs), capables de saboter ton organisme sans crier gare !

Leur arme secrète ? Elles bloquent la synthèse des protéines dans tes cellules (merci l’alpha-amanitine), en s’attaquant à l’enzyme essentielle ARN polymérase II. Résultat : plus rien ne tourne rond, tes organes vitaux bossent à vide… et tu te demandes pourquoi tu as mal au bide bien trop tard.

Ah, et pour les amateurs de champignons poêlés : les amatoxines résistent à la chaleur, à la dessiccation, au vinaigre, bref, à tout ce que mamie aurait tenté. Un passage à la poêle n’annule donc rien du tout. C’est leur côté sournois.

Les symptômes de l'empoisonnement : phase d'attaque et phase de rémission trompeuse

Entre nous, si un poison devait recevoir l’Oscar du scénario le plus perfide, ce serait celui-ci.

- Phase 1 : incubation silencieuse (6 à 24h – parfois jusqu’à 30h) : Aucun symptôme ou des signaux timides… Pendant ce temps, ton foie se fait déjà défoncer en douce.

- Phase 2 : tempête gastro-intestinale : vomissements explosifs, diarrhées massives parfois hémorragiques, crampes abdominales — le genre d’expérience qui ferait passer une intoxication alimentaire ordinaire pour un spa.

- Phase 3 : fausse accalmie ('rémission trompeuse') : ça va mieux ? Erreur fatale ! Cette période dure 12 à 24 heures où tout semble rentrer dans l’ordre… alors que la tempête moléculaire continue dans les coulisses.

- Phase 4 : destruction hépatique et rénale : ictère (jaunisse), confusion mentale, troubles de la coagulation… Ici le procédé s’accélère : sans soin intensif immédiat – c’est rideau.

À retenir : Plus tu attends pour consulter après ingestion suspecte – pire c’est. L’urgence commence dès le premier doute !

Les organes ciblés : foie et reins, les grandes victimes

Pas besoin d’avoir fait médecine pour piger que ces toxines s’attaquent en priorité au foie (premier organe qui traite le poison) puis aux reins (qui filtrent notre sang). Résultat ? Nécrose hépatique fulgurante avec destruction massive des cellules du foie… Suivie souvent par une insuffisance rénale aiguë – double combo fatal.

En vrai : même avec prise en charge rapide, tu peux finir sur la liste d’attente pour une greffe de foie ou dialysé comme un vieux rockeur rincé. Les dégâts sont parfois irréversibles…

Le syndrome phalloïdien : ce que disent les experts (et les centres anti-poison)

On va pas se mentir : toute ingestion suspecte d’amanite blanche doit être traitée comme urgence VITALE. Les centres anti-poison et infectiologues mettent chaque année en garde contre cette intoxication qui représente jusqu’à 95% des décès fongiques recensés dans le monde [source].

Les médecins sont formels :

- Le taux de mortalité reste élevé malgré tous les progrès médicaux.

- La rapidité avec laquelle on consulte = pronostic vital engagé direct !

- Prise en charge hospitalière obligatoire dès suspicion (on ne « surveille » pas chez soi).

Que faire en cas de doute ou d'ingestion ? Les gestes qui comptent

En cas de doute : la règle d'or du mycologue amateur

Disons-le franchement : on n’est pas dans une pub pour yaourt allégé – le doute, ici, c’est synonyme de danger. La seule règle qui tienne : TU NE MANGES PAS le champignon si tu n’es pas absolument certain de son identification à 100%. Pas à 98%, pas à 99%. Même tatie Bernadette avec ses cheveux mauves et ses souvenirs de cueillette « depuis toujours » n’a pas le droit à l’erreur. Les guides sérieux et les centres anti-poison sont formels : l’abstention reste l’arme suprême contre la bêtise humaine. Bref, on fait comme on peut… mais on ne mise jamais sa santé sur un pari.

Si une ingestion est suspectée : contacter immédiatement les secours

Dès qu'un champignon douteux a été consommé, même sans symptôme, il est impératif de contacter immédiatement les secours. C’est SAMU (15), pompiers (18) ou centre anti-poison, zéro délai !

Ne jamais attendre l'apparition des symptômes, car certains poisons agissent de manière insidieuse et rapide.

- Rince la bouche si besoin mais ne fais jamais vomir (ça n’aide pas).

- N’avale rien d’autre – ni lait (fake antidote), ni remède maison !

- Préviens calmement les secours avec TOUTES les infos a0: espèces concernées si possible, circonstances, nombre de personnes touchées…

Conserver un échantillon : l'aide précieuse pour les médecins

On ne le répétera jamais assez : conserve toujours un échantillon du champignon ingéré (ou du plat suspect) dans un sachet en papier ou une boîte non hermétique (surtout PAS plastique fermé). Pourquoi ? Parce que sans matière première sous le nez, même un médecin motivé joue au loto avec ton diagnostic. L’identification précise par un pro permet des soins adaptés (oui oui : parfois ça sauve littéralement ta peau).

À savoir aussi : garde-le au frigo si possible. Et sépare bien des autres aliments histoire de ne pas contaminer ta barquette de lasagnes maison…

L'importance de la prévention et de la formation mycologique

En 2024, il est essentiel de se former sur les champignons pour éviter les erreurs dangereuses. La prévention passe par l’éducation. Pour progresser :

- Suis une initiation mycologique locale (la plupart des villes ont des clubs/associations)

- Consulte les experts lors des sorties guidées ou expositions scientifiques;

- Lis des ouvrages récents et sérieux sur le sujet – oublie les guides datés ou les sites obscurs aux photos floues.

Les assos comme la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie proposent régulièrement ateliers, balades formatrices et diagnostics gratuits [plus d’infos].

Entre nous : plus t’apprends, moins t’as de chance de finir dans les faits divers.

Amanite Blanche : Le mot de la fin (sans plaisanter)

Récap' lucide pour éviter le carnage

Entre nous, si t'as lu jusqu'ici, c'est sûrement que tu tiens à tes abats. On va la faire courte : l'Amanite blanche, ce n'est pas un sujet à prendre par-dessus la jambe. Ce champignon, derrière son déguisement angélique, aligne les intoxications graves chaque année — et franchement, rien ne change si chacun continue de penser que "blanc = comestible" ou que la cueillette, c'est un jeu d'enfant.

Retenir les détails vitaux :

- La volve en sac à la base du pied ? Indice numéro un pour repérer le traquenard. Si tu ne l'aperçois pas clairement, pose ton panier !

- Les lames blanches, libres et serrées : toujours blanches, jamais rosées ou brunes.

- Le pied avec ou sans anneau mais TOUJOURS surveillé à la loupe.

- Ne JAMAIS juger sur une couleur générale — les sosies comestibles (agarics, russules) s'en rapprochent parfois dangereusement.

- En cas d'ingestion suspecte ? Pas de discussion inutile : SECOURS direct, échantillon dans une boîte et on reste zen (autant que possible).

Clé ultime : C’est le détail qui sauve. Oublie le folklore ou l’instinct ancestral. Dans le doute absolu – abstention totale !

Vigilance et respect : savourer la nature en restant vivant

Tu veux profiter de la forêt ? Parfait. Mais la prudence reste ta meilleure alliée.

Pas besoin de diaboliser toutes les espèces sous prétexte qu’une poignée sont toxiques – il suffit de bien se former, d’oser demander conseil aux pros, et surtout de refuser toute improvisation à la va-vite. La randonnée mycologique doit rester un plaisir éclairé – pas une partie de chasse inconsciente où on mise sa santé contre une omelette douteuse.

Il vaut mieux rentrer bredouille que risquer une intoxication mortelle. Sors curieux, documenté et humble face au vivant – c’est là que commence vraiment l’aventure nature.