L'Amanite tue-mouches est sans doute le champignon le plus connu au monde. Mais aussi l'un des plus fascinants… et effrayants. Disons-le franchement : rares sont ceux qui connaissent vraiment cette fausse oronge à la casquette rouge à pois blancs. Entre ses effets parfois surprenants, ses confusions possibles, son rôle dans les légendes et les cultures, ou encore son cycle de vie, il y a beaucoup à découvrir sur cette star des sous-bois. Alors on s’est dit qu’un article complet pour démystifier le mythe ne ferait pas de mal. Attention : ne consommez jamais ce champignon, même par curiosité.

L'Amanite tue-mouches : cette star rouge à pois blancs qui fascine (et effraie)

Il n’y a pas plus emblématique dans le monde des champignons que cette boule de Noël rouge et blanche. L’Amanite tue-mouches, alias Amanita muscaria, c’est la rockstar du sous-bois : robe rouge pétant, pois blancs qui claquent, et une réputation sulfureuse. Famille ? Amanitaceae. Catégorie ? Basidiomycète pur jus, un vrai spécimen pour les collectionneurs de frissons. Pourquoi ce nom ? Entre nous, c’est pas pour rien : on l’a longtemps accusée de zigouiller les mouches (spoiler : c’est moins radical qu’on croit). Sa notoriété, elle la doit à sa gueule d’affiche autant qu’à son CV toxique et ses apparitions dans tous les contes pour enfants mal intentionnés.

Résumé express des points clés :

- Identité scientifique : Amanita muscaria (Basidiomycète, Amanitaceae)

- Nom commun : amanite tue-mouches, la terreur des promeneurs novices

- Notoriété due à ses couleurs flashy et à sa place centrale dans l’imaginaire collectif

Amanita muscaria : le portrait-robot du champignon iconique

Vous rêviez d’un selfie avec un champignon ? Prenez celui-là, il fait le job sans filtre. Chapeau bien rond de 8 à 20 cm (parfois plus), rouge vif à orangé, affublé de verrues blanches issues du voile universel — parfois dispersées par la pluie, mais jamais complètement absentes sur les beaux exemplaires. Stipe (la tige pour ceux qui sèchent au Scrabble) blanc costaud, généralement orné d’un anneau blanc pendouillant comme une manche trop large et coiffé d’une volve bulbeuse à la base. Les lamelles sont blanches, libres et denses ; la chair blanche n’a pas vraiment d’odeur marquante — sauf peut-être celle du danger.

Et attention, certains spécimens virent au jaune ou même au presque blanc (surtout en Amérique ou chez les variations locales). Bref, même sans être mycologue branché, difficile de ne pas reconnaître la bête… sauf si vous fermez les yeux très fort.

« Un chapeau rouge éclatant tacheté de blanc posé sur une tige blanche robuste : difficile de faire plus cartoon et plus suspect que l’Amanite tue-mouches ! »

Fausse Oronge, Pataud, Faux-Mousseron : les autres noms qui en disent long

Entre nous, c’est un festival de sobriquets dans le genre "je t’aime moi non plus". On a beau vouloir éviter ce champignon en forêt, on ne se prive pas pour lui coller des noms tantôt flatteurs tantôt narquois :

- Fausse Oronge : faudrait pas confondre avec la légendaire oronge/amanite des Césars (celle qui se mange sans finir aux urgences).

- Pataud/Pataude/Pataude Rouge : probablement pour son allure lourde et ses couleurs tape-à-l’œil qui ne passent jamais inaperçues.

- Faux-Mousseron : il y en a toujours un pour espérer qu’il s’agit d’un petit comestible… Mauvais plan !

- Agaric aux mouches ou Mouchetuche : clin d’œil à son usage ancien comme insecticide improvisé (trempée dans du lait sucré pour attirer puis empoisonner les mouches ; efficace ou folklore ? Question ouverte…).

- Et pour la route : Amanite mouchetée, dourguino (rare), grapaudin roux…

Bref, on fait comme on peut avec la créativité populaire ! Ces appellations révèlent surtout la méfiance – voire la peur – qu’elle inspire aux cueilleurs du dimanche comme aux sorciers amateurs. Si vous aimez jouer avec le feu fongique, allez plutôt jeter un œil sur l'Amanite blanche : identification et dangers mortels – au moins là-bas c’est vraiment un aller simple.

Mythes, légendes et culture : l'Amanite tue-mouches dans tous ses états

L’Amanite tue-mouches fascine et intrigue depuis des siècles, bien avant l’ère d’Internet. Depuis des siècles, ce champignon hante les rêves (et parfois les cauchemars) de l’humanité : des rituels chamaniques de Sibérie aux dessins animés acidulés, en passant par une théorie aussi dérangeante qu’un pull moche à Noël. Bref, on fait comme on peut pour en cerner toutes les facettes – même si certaines histoires ont un arrière-goût d’hallucination…

Usages chamaniques et rituels : un voyage au cœur des croyances

Derrière son look de bonbon toxique se cache une tradition ethnomycologique bien corsée. Chez les Koryaks, Itelmens ou Evenks de Sibérie orientale – mais aussi chez certains Ojibways d’Amérique du Nord – l’Amanite tue-mouches n’était pas juste décorative. Elle s’invitait dans des cérémonies chamaniques où elle servait à provoquer des états modifiés de conscience (entendez par là : visions, transes, dialogues avec l’au-delà ou avec le renne du coin). Le chamane ingérait le champignon cru ou séché ; parfois, on recyclait même… l’urine du chamane (plus soft en toxines après passage par l’organisme), histoire d’éviter la mauvaise surprise gastrique.

La prise ? Pas systématique. Réservée aux grandes occasions : divination, guérison, chasse spirituelle. L’effet était recherché pour « traverser les mondes » et papoter avec les esprits familiers. Anecdote authentique : certains témoignages racontent que même les rennes raffolaient de l’amanite muscaria et se mettaient à gambader comme s’ils avaient découvert la techno avant tout le monde.

L’Amanite tue-mouches : catalyseur de transes et passeport vers les univers parallèles depuis bien avant Netflix.

L'Amanite tue-mouches et les origines de Noël : une théorie qui fait débat

Entre nous, on a ici un sommet du délire anthropologique ! Une poignée d’ethnomycologues a suggéré que le fameux costume rouge et blanc du Père Noël ne viendrait PAS de Coca-Cola mais serait inspiré… de l’Amanita muscaria et des vieux rituels sibériens. Le pitch ? Les chamans coiffés de rouge et blanc consommaient le champignon lors du solstice d’hiver (tiens donc), entraient dans des huttes par la cheminée (les portes étant bloquées par la neige), puis distribuaient leur butin hallucinogène façon cadeaux psychédéliques.

Ajoutez à cela les rennes friands d’amanite, la neige omniprésente, et le vol mythique, et vous obtenez une version alternative et psychédélique de l’histoire du Père Noël. Disons-le franchement : c’est plus fun que la version « Lapon costumé sponsorisé soda ».

Résumé clé :

- Costume rouge/blanc → couleurs du champignon

- Vol → hallucinations + rennes défoncés à l’amanite

- Distribution hivernale → rites du solstice en Sibérie

- Cadeaux hallucinogènes → transmission rituelle par le chamane (« cadeau » urinaire inclus…)

L'Amanite tue-mouches dans l’art et la littérature : inspiration ou mise en garde ?

Dans le grand théâtre culturel, ce champignon s’incruste PARTOUT — souvent pour incarner ce qui est tentant mais risqué ou carrément surnaturel. On croise sa bouille dans :

- Contes: Blanche-Neige croise souvent des amanites plus flippantes que les pommes rouges.

- Peintures: Motif récurrent depuis la Renaissance dans les bestiaires fantastiques européens.

- Jeux vidéo: Super Mario saute sur des amanites pour grossir — cherchez pas la morale !

- Fantasy/littérature jeunesse: Lewis Carroll glisse une amanite géante dans "Alice au pays des merveilles" – état altéré garanti sans ordonnance.

- Illustrations naturalistes: Son chapeau rouge trône fièrement sur mille planches botaniques comme symbole d’exotisme dangereux.

- Musique/films: On trouve sa silhouette floue dès qu’il faut symboliser rêve ou empoisonnement.

Anecdote véridique : certains collectionneurs allemands du XIXe affichaient fièrement des grappes d’amanites peintes sous verre — histoire d’avoir le frisson sans finir à l’hosto !

Même quand elle ne tue rien ni personne, l’amanite sème le doute partout où elle passe. Entre nous : aucun autre champi ne fait autant fantasmer ET flipper à la fois.

Dans les bois et sous les pins : écologie et répartition de l'Amanite tue-mouches

La symbiose discrète : le rôle essentiel de la mycorhize

Sans l’Amanite tue-mouches, les forêts perdraient un acteur clé de leur écosystème. Ce champignon n’est pas juste là pour décorer ou effrayer deux-trois promeneurs naïfs – il joue un rôle vital dans la vie des arbres grâce à une alliance qui dépasse tout ce que les coachs de couple pourraient rêver. On parle ici de mycorhize ectotrophe : une collaboration intime entre le mycélium du champignon et les racines de pins, bouleaux, épicéas, chênes… Le champignon enveloppe littéralement les radicelles des arbres d’un manteau fongique, formant un réseau tentaculaire sous terre.

Dans cette coopération hautement rentable, l’amanite aide l’arbre à capter plus d’eau et surtout des minéraux essentiels (phosphore, azote…), en échange de quoi elle siphonne au passage quelques sucres produits par la photosynthèse du végétal. Plus subtil encore : l’amanite bloque certains minéraux dans la litière forestière que seules ses potes fongiques peuvent dégrader, histoire de ne pas laisser n’importe qui profiter du festin. Ce système collectif est un exemple fascinant de coopération naturelle.

Résumé des points clés sur la mycorhize :

- Symbiose entre l’Amanite tue-mouches et plusieurs arbres (pins, bouleaux…)

- Bénéfices croisés : absorption d’eau/minéraux pour l’arbre ; sucres pour le champignon

- Essentiel pour la santé des forêts tempérées et boréales

Habitat de prédilection : pins, feuillus, bouleaux, et sols non calcaires

L’Amanite tue-mouches a ses petites lubies. Elle squatte surtout les forêts de conifères (pins, épicéas) mais ne crache pas sur un coin sous des feuillus comme le bouleau ou même le hêtre ou le chêne – tant que le sol reste acide à neutre, pauvre en calcium. Les terrains riches en bruyères font aussi son bonheur. S’il y a trop de calcaire dans le coin : nada !

"Forêt sombre de pins ou clairière acidulée sous bouleaux : c’est là qu’elle fait sa star."

En résumé : on la trouve dans des sols acides ou neutres, souvent en forêt.

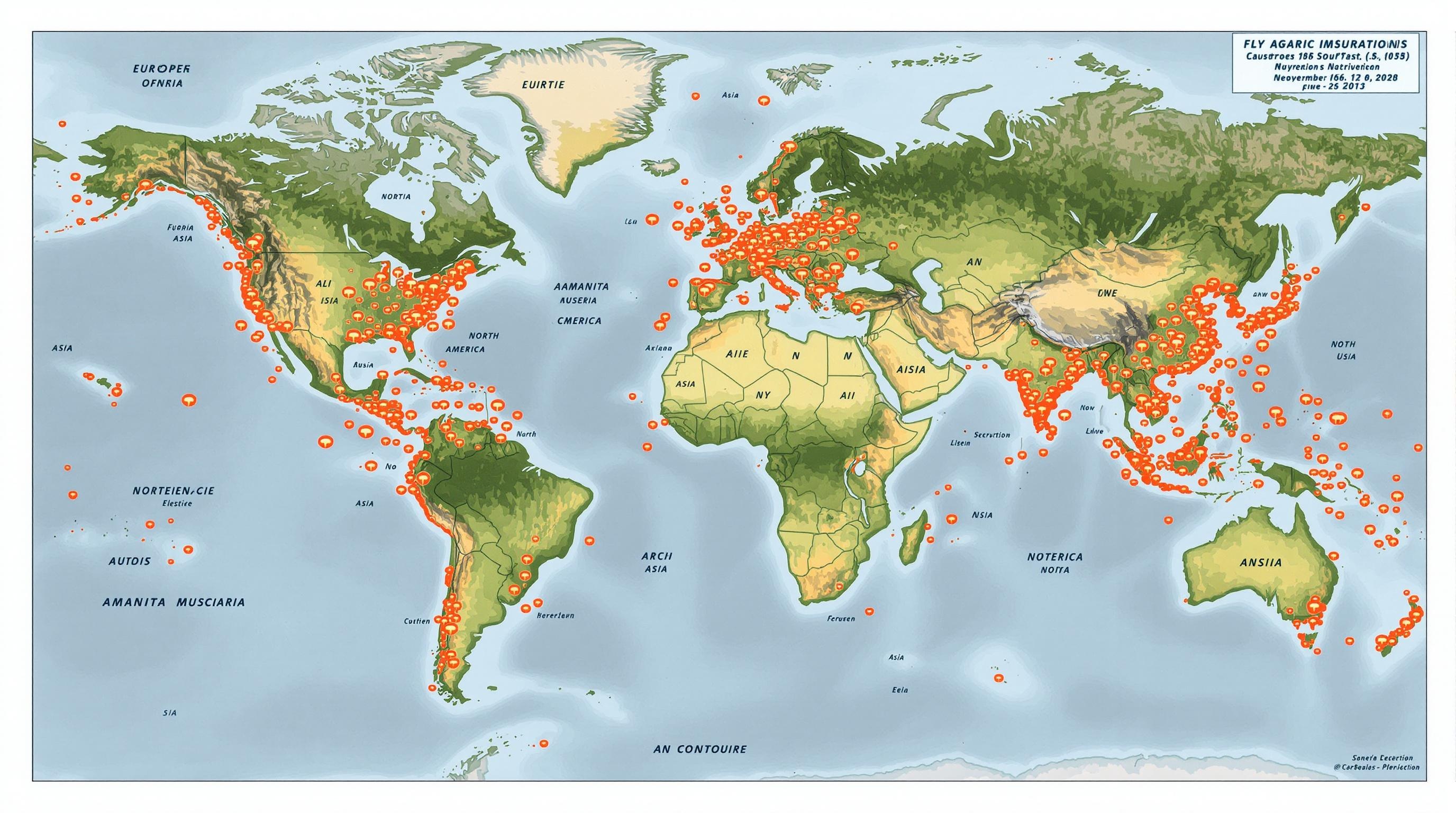

Répartition géographique : de l’hémisphère nord aux confins du globe

Pas sectaire pour deux sous ! L’Amanite tue-mouches s’étale royalement sur presque tout l’hémisphère nord : Europe tempérée et boréale, Asie (Sibérie comprise), Amérique du Nord (Canada jusqu’en Californie). Elle débarque même en Nouvelle-Zélande ou en Tasmanie – importée involontairement avec ses copains arbres exotiques – où elle s’impose comme squatteuse professionnelle auprès des hêtres australs. Bref, on fait comme on peut pour éviter ce cosmopolitisme fongique.