L’Agaric des jachères (Agaricus arvensis) est sans doute l’un des meilleurs champignons comestibles. Problème : il peut se confondre avec une espèce très toxique. On vous explique comment le reconnaître à coup sûr, où le trouver et comment le cuisiner. Attention : l'Agaric des jachères peut se confondre avec une espèce très toxique. On vous explique comment le reconnaître à coup sûr, où le trouver et comment le cuisiner.

L'Agaric des jachères : un champignon comestible à découvrir

Agaricus arvensis, de son petit nom : présentation rapide et pourquoi il mérite votre attention

On va pas se mentir : l’Agaric des jachères (Agaricus arvensis pour les intimes) traîne une réputation de monsieur-tout-le-monde chez les mycologues. Pourtant, disons-le franchement, c’est précisément ce côté abordable qui en fait la star du panier des amateurs.

Pas besoin d’avoir rédigé une thèse sur les spores pour le reconnaître. Ce champignon pousse là où on ne l’attend pas - prairies, pelouses et, évidemment, jachères. Il n’est pas du genre à jouer à cache-cache dans les sous-bois humides ou derrière un tronc d’arbre moisi.

Le plus fou ? Son identification n’a rien du casse-tête chinois qu’on nous rabâche à longueur d’articles sensationnalistes. C’est même tout l’inverse : un gabarit balèze, une allure de boule blanche et un parfum anisé qui ferait presque oublier que vous êtes dans un champ et pas dans une pâtisserie orientale.

« Si identifier l’Agaric des jachères vous semble compliqué, essayez avec une loupe et un peu de patience. »

Bref, on fait comme on peut, mais ce champignon est l’antithèse de la vieille peur irrationnelle : "tous les champignons sont mortels". Non ! Parfois il suffit juste d’ouvrir l’œil et de ne pas snober les basiques.

Les appellations qui claquent : boule-de-neige, champignon des jachères... décryptage

L’Agaric des jachères a autant de pseudos qu’un ado sur Discord. Entre nous, ça en dit long sur son charisme local !

- Boule-de-neige : clin d’œil à sa forme toute ronde quand il débute (on dirait un marshmallow XXL perdu dans l’herbe).

- Champignon des jachères : rien de sorcier ici ; il squatte surtout les terres en friche ou laissées tranquilles par l’agriculture intensive. Un rebelle peinard.

- Psalliote des jachères : le nom old-school utilisé par ceux qui aiment briller au Scrabble.

- Rosé des prés géant (parfois) : parce que certains trouvent qu’il ressemble à son cousin — mais en version Hulk.

Toutes ces appellations fleurent bon la campagne et collent à sa biographie : membre orgueilleux de la famille Agaricaceae (celle qui compte aussi le célèbre champi de Paris – what else ?).

Un look qui en jette : les critères morphologiques clés pour le reconnaître en un coup d'œil

D’accord, vous voulez du visuel ? L’Agaric des jachères ne fait pas dans la demi-mesure.

Chapeau blanc — soyeux ou un peu fibrilleux — souvent globuleux au début puis hémisphérique voire aplati avec l’âge. Taille? De 7 à 15 cm facile (les recordmans tapent même du 20 cm). Et attention: il jaunit délicatement quand on frotte ou quand il vieillit. Pas fluo façon panneau danger non plus…

Lames libres et bien dodues: roses pâles au départ puis virent chocolat – comme si quelqu’un changeait la cartouche couleur.

Pied costaud: blanc et ferme, légèrement élargi à la base ; oubliez la fragilité façon tige d’endive fatiguée.

L’anneau ? Ce n’est pas un banal collier: il est large, membraneux et dentelé façon "roue dentée", rien que ça — limite punk chic dans le monde fongique.

Et enfin… cette odeur anisée ! Ça sent même parfois un peu l’amande amère si on est tatillon – mais ceux qui ont eu un rhume toute leur vie n’y verront sans doute aucune différence.

Les 5 points visuels essentiels pour briller sur les chemins creux :

- Chapeau blanc massif (7–20 cm), jaunit légèrement avec l’âge ou la manipulation

- Lames libres passant du rose pâle au brun-chocolat en mûrissant

- Anneau large style roue dentée (originalité maximale)

- Odeur clairement anisée/amandée au froissement

- Pied bien épais, rarement tordu ou fragile

Anecdote bonus : Au XIXe siècle, certains boulottent l’Agaric cru "pour tester s’il est doux"… Ils n’ont manifestement jamais goûté la vraie cuisine ! Aujourd’hui on évite hein…

Entre nous : Face à ce monument rural, difficile de rester indifférent ; soit on tombe amoureux après deux cueillettes réussies… soit on râle parce qu’il ne pousse jamais là où on passe ses weekend. C’est injuste mais c’est comme ça.

Le grand jeu des confusions : ne confondez pas le gentil avec le méchant

L'ennemi juré : l'Agaric jaunissant (Agaricus xanthodermus) et son odeur de phénol qui pique

Disons-le franchement, l’Agaric jaunissant, c’est le vilain petit canard de la bande. Il a tout pour nous piéger : silhouette assez similaire, chapeau blanc, même habitat... Sauf que ce champion du faux-semblant déclenche plusieurs signaux d’alarme. Premièrement, il jaunit franchement au froissement ou à la coupe – on parle d’un jaune citron bien visible, surtout au niveau du pied ou à la base. Rien à voir avec le léger jaunissement discret de l’Agaric des jachères.

Mais le vrai test, c’est l’odeur. Oubliez l’anisé gourmand : ici, ça sent le phénol pur (vous savez, ce parfum de vieux feutre chimique, cuir mouillé ou encre bon marché qui vous file mal à la tête). Bref, rien qui donne envie d’en faire une omelette.

Entre nous : les gens qui s’obstinent à goûter ce champignon toxique finissent rarement à l’hôpital… mais ils passent généralement leur soirée aux toilettes. On a connu plus festif.

Les petites sœurs moins connues : Agaricus crocodilinus et Agaricus benesii, comment les distinguer ?

Bon, autant être honnête : ces deux-là ne courent pas les prés français et restent anecdotiques pour la plupart des cueilleurs. La confusion est théorique mais possible si on se croit plus malin que la moyenne. Agaricus crocodilinus se trahit par sa surface craquelée façon peau de croco quand il vieillit (aucun chic). Agaricus benesii vire au brun sale sur le chapeau en vieillissant et son anneau devient épais et fibreux – rien à voir avec notre bel anneau "d'émail" dentelé d’arvensis.

- Agaricus crocodilinus : chapeau craquelé (cra-cra), souvent odeur peu engageante.

- Agaricus benesii : chapeau bruni avec l’âge, anneau fibreux sans style.

- Agaric des jachères : chapeau blanc soyeux + anneau roue dentée = classe absolue.

Bref, si vous débutez – vous n’avez aucune raison logique de croiser ces "petites sœurs", mais c’est bien de savoir qu’elles existent juste pour briller en société.

Les amanites blanches (Amanita verna, Amanita virosa) : un cauchemar visuel à fuir absolument

Là, fini la rigolade. Les amanites blanches sont les Michael Myers du panier : mortelles même en toute petite quantité. Elles font du cosplay d’agaric avec brio : tout blanc, beau port altier, parfois même un vague anneau… sauf que leurs lames restent désespérément blanches à tout âge, alors que nos agarics passent du rose au brun. Pire : une volve bulbeuse planquée à la base du pied (parfois enterrée), signature fatale des amanites – jamais chez l’agaric.

Si vous avez le moindre doute devant un champignon tout blanc trouvé dans une prairie ou sous-bois… Lâchez-le comme une patate chaude et filez relire Amanite blanche : identification et dangers mortels.

"Face aux amanites blanches : tolérance zéro. Une hésitation = poubelle immédiate !"

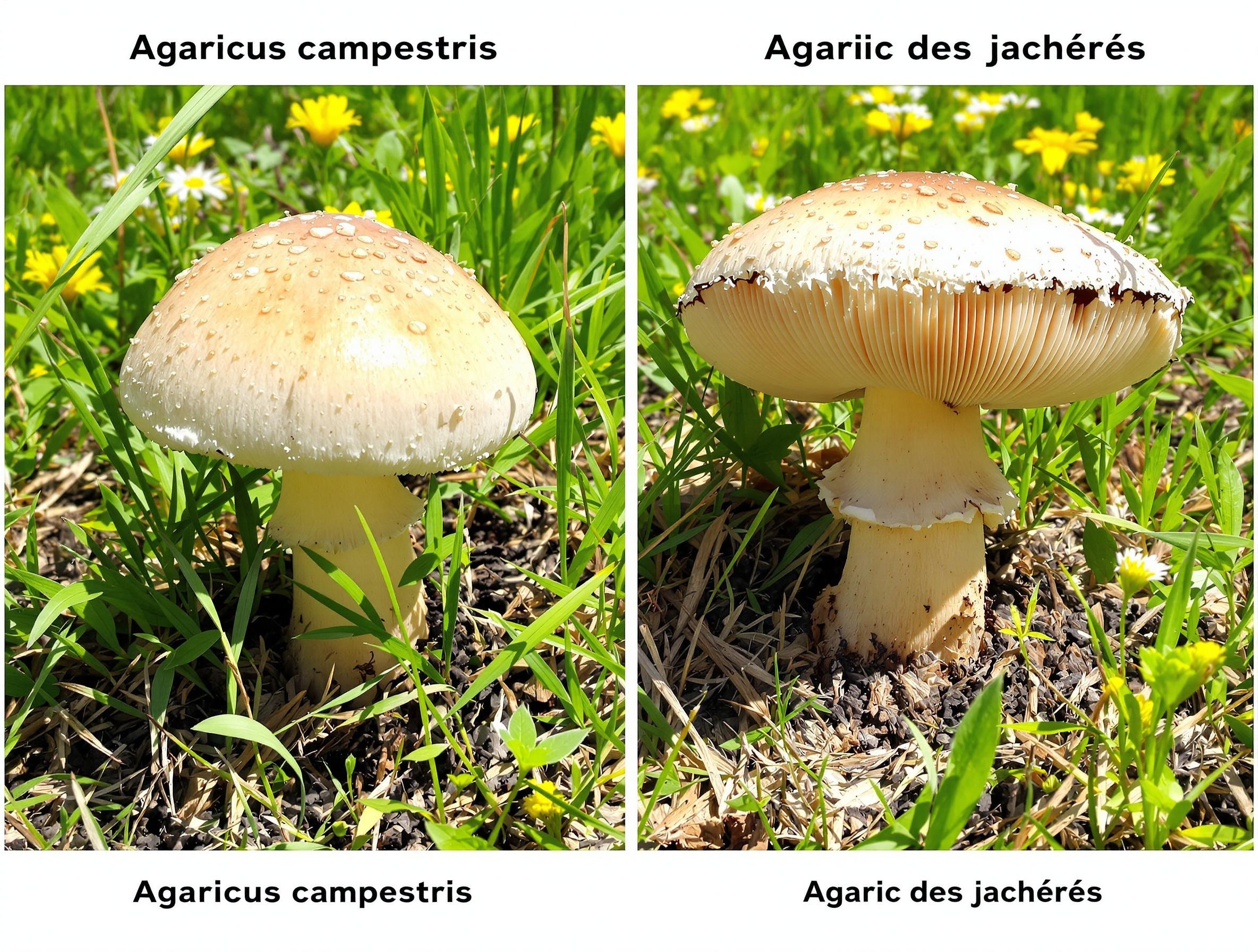

Le Rosé-des-prés (Agaricus campestris) : quand le cousin est aussi bon, mais plus petit

Celui-ci c’est le gentil cousin qu’on invite volontiers au barbecue. L’Agaricus campestris pousse dans les mêmes coins que l’arvensis sauf qu’il fait dans la discrétion niveau taille (4–8 cm contre 10–20 chez arvensis). Même allure générale mais son chapeau reste plus pâle et ses lames sont franchement rosées chez les jeunes sujets.

Mon avis ? Entre nous : rien ne vaut une poêlée variée des deux si on sait ce qu’on cueille – saveurs complémentaires et risques quasi nuls si on a un minimum bossé ses fiches !

Conseils de pro : la règle d’or quand le doute s’installe (‘En cas de doute, abstiens-toi !’)

Inutile de jouer au petit chimiste improvisé dans sa cuisine – les intoxications sont rarement dignes d’un film catastrophe hollywoodien mais elles gâchent vite un weekend entier (et parfois bien plus). Les pros ne se fient jamais au hasard ni aux souvenirs flous :

« En cas de doute, abstiens-toi ! »

Retenez bien ça comme votre propre mantra fongique. Personne ne vous admire parce que vous "tentez" un champignon incertain ; par contre tout le monde félicite celui qui rentre entier chez lui après la balade.

- Ne cueillez JAMAIS un champignon non identifié parfaitement.

- Si ça sent bizarre ou pique au nez… laissez tomber !

- On ne mélange pas dans le panier espèces douteuses & valeurs sûres.

- Faites contrôler vos récoltes si besoin par un vrai pharmacien/mycologue (pas Gérard du PMU).

- Oui : parfois jeter tout le panier est la meilleure option possible si y’a eu confusion possible avec une amanite blanche.

Soyez prudent et responsable : votre mycose préférée pourrait devenir votre pire ennemie!

Où trouver l'Agaric des jachères : ses habitats de prédilection pour une cueillette réussie

Là où ça respire! L’Agaric des jachères adore squatter les prairies grasses, terrains vagues laissés tranquilles par les tracteurs modernes, bords de chemins lumineux voire pelouses riches en matières organiques (et pas trop piétinées). Il fait souvent son show en groupes compacts ou cercles dits "ronds de sorcière" – effet garanti auprès des enfants crédules et des voisins frustrés.

Pour compléter vos talents : Mousseron de printemps : guide pour l’identifier, le cueillir sans risque et le cuisiner facilement

En résumé : l'Agaric des jachères, votre nouveau meilleur ami champignon ?

On va pas tourner autour du pot : l’Agaric des jachères, c’est le pote fiable dont rêvent tous les cueilleurs. Identité limpide (merci l’anneau façon roue dentée et la bonne grosse odeur d’anis), comestibilité reconnue par toutes les bonnes tables de campagne, et bonus non négligeable : il se défend franchement en cuisine, même quand on a deux mains gauches.

Disons-le franchement, ce n’est pas le genre à vous piéger sournoisement si vous avez retenu deux ou trois astuces de base. Oui, faut rester lucide et éviter de jouer au shérif du cèpe quand on hésite entre un bon et un toxique. Mais si vous savez observer, sentir (et accessoirement ne pas confondre phénol avec anis), c’est dans la poche.

Bref, vous avez tout compris. L’identification demande du sérieux – mais rien d’insurmontable pour qui n’a pas peur de sortir la loupe et d’ouvrir le nez !

Checklist : Les 3 caractéristiques clés à retenir sur l’Agaric des jachères

- Chapeau blanc imposant, jaunit légèrement à la manipulation ou en vieillissant

- Anneau large et dentelé, typique façon "roue dentée"

- Odeur anisée/amandée nette (jamais phénolique)

Entre nous : La clé reste la prudence ET le plaisir ! Allez ramasser, goûtez avec discernement, et bannissez le stress absurde : les champignons ne mordent pas… mais ils exigent un peu de jugeotte. Celui-ci est là pour réconcilier les sceptiques avec la nature – et pour remplir honnêtement votre poêle.